中医药文化作为中华文明的瑰宝,正迎来前所未有的发展机遇。在这股复兴浪潮中,湖南长沙与河南南阳两座城市因共同的历史渊源——“医圣”张仲景而紧密相连,形成了独特的“南北呼应”格局。如今,长沙与南阳以南北联动之势,共同挖掘张仲景文化的时代价值,探索中医药“守正”与“创新”的共生之道,为传统文化的“创造性转化、创新性发展”写下生动注脚。

自“五一”小长假起,来长沙市望城区铜官窑国风乐园游玩的游客又多了一个好去处——藏纳湖湘中医文化深厚底蕴的文旅新地标“仲景堂”焕新面世。

千年医脉 寻根与溯源

从长沙的张公祠到南阳的医圣祠,南北两地的仲景文化如湘水与白河,同源共流,交相辉映。

一方水土滋养一种传承,白河之畔,医圣祠的飞檐斗拱镌刻着千年岐黄薪火,张仲景《伤寒杂病论》辨证施治的智慧深植中原沃土;湘水之滨,长沙太守坐堂行医的故事历久弥新,湖湘中医以“经方济世”为魂,在三湘四水间孕育出独特的诊疗流派。

张仲景是南阳郡涅阳(今河南南阳市)人,从小饱读经书,且痴迷医术,师从同郡名医张伯祖,后遍拜名师,精通经方。“感往昔之沦丧,伤横夭之莫救”,他亲身经历了瘟疫带来的人间惨剧,决心“勤求古训,博采众方”,研究治疗伤寒病的方法,并立志“进则救世,退则救民,不能为良相,亦当为良医”。

建安年间,张仲景被地方推举为孝廉,后被任命为长沙太守。长沙是张仲景修身、治学、行医的主要地域。“大兵之后,必有大疫”——东汉末年,群雄割据,张仲景太守任上,长沙连年流行瘟疫,许多贫苦百姓慕名前来求医。张仲景打破官场戒律,每月初一和十五大开衙门,坐在公堂为百姓治病。时间久了,便形成了惯例,被冠以“行医太守”之名。

在众多名医名家中,张仲景不仅被后世尊为“医圣”,其在长沙所著的《伤寒杂病论》亦被誉为“方书之祖”,一定程度上,张仲景代表了中医历史上的至高智慧。

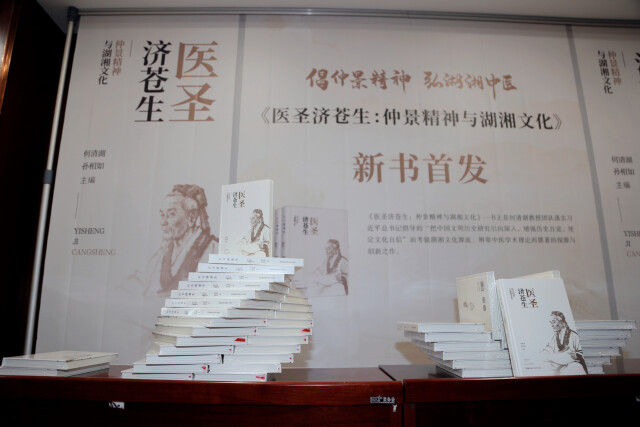

2023年6月30日,《医圣济苍生:仲景精神与湖湘文化》首发式暨仲景精神解读会在湖南长沙举行。

全国政协委员、湖南中医药大学教授、湖南医药学院校长何清湖曾出版《仲景精神与湖湘文化》一书,他表示,张仲景的医学事迹、医药创举、医技发明乃至其医学精神,在一定程度上成了湖湘文化不可分割的一部分。“仲景精神不仅仅是湖湘中医文化的重要符号,从某种角度来说这一精神也是早期中华文化的代表之一,而其在今天仍对社会、时政、自然、医学等领域有着重要的启示意义与实践指导价值。”

时光穿梭千年,这位从东汉末年走进历史画卷的“医圣”,在当下中医药传承发展的时代命题下,被南阳与长沙以各自特色实践续写着“医圣”传奇——

南阳作为仲景故里,充分发挥文化源头优势,打造了从文化传播到产业发展的全链条生态;长沙则依托湖湘医学传统,深耕“学术脉络”,挖掘精华守正创新,将张仲景学术思想融入湘派中医流派发展,让千年医脉在湖湘大地生生不息。

城市名片 传承与创新

在南阳,仲景文化已化作具象的城市基因。

医圣祠内,斑驳的石碑镌刻着千年医道,每日迎来八方学者在此研读经典;张仲景博物院里,不同版本的《伤寒杂病论》依次陈列,让古籍智慧跃然眼前;中医药产业园区内,艾草制品、中成药生产线昼夜不息,年产值突破百亿……

南阳医圣祠一角。

陈列在医圣祠内的宋版《伤寒杂病论》。

南阳张仲景博物馆馆长刘海燕介绍,近年来,南阳以建设“全球中医文化圣地、全国中医高地和全国中医药名都”为目标,通过连续举办16届张仲景医药文化节、11届仲景论坛和两届医圣拜谒大典,打造了“一节一坛一典”的特色品牌,使张仲景文化成为南阳最闪亮的城市名片。南阳医圣文化园自开园以来已吸引60余万人次参观,成为研学观光的热门打卡地, 彰显了仲景文化的持久魅力。

而长沙,则因张仲景“坐堂行医”的历史而成为仲景文化传承的重要阵地。湖南中医药大学第二附属医院(湖南省中医院)所在的仲景祠旧址,正是这段历史的见证。该院以“湖湘中医发祥地”“医圣故址所在地”和“《伤寒杂病论》诞生地”三张文化名片为依托,系统梳理仲景文化精神内核,打造了“仲景日”义诊、仲景文化节、湖湘仲景中医药文化流动夜市等品牌活动,让医道智慧悄然浸润市井烟火。

湖南中医药大学第二附属医院党委书记王国佐介绍,作为医圣故址所在地,医院始终以弘扬仲景文化为己任,将“修医德、行仁术”融入血脉。

在产业转化方面,南阳充分发挥“世界艾乡”优势,推动艾草全产业链发展,艾草产品占据全国市场的70%以上。同时,南阳正计划联合高校、企业及金融资本成立中药制剂转化基金,重点支持市场潜力项目,探索“制剂 +康养”“制剂+文旅”等跨界模式。

中国中医科学院首席研究员刘淑芝在南阳举行的中药院内制剂研发与成果转化交流会上提出了三大转化路径——依托经典名方结合现代技术提升标准化水平、强化知识产权保护、搭建“医-企-研”协同平台,为南阳的中药现代化提供了理论指导。

长沙的“政-医-产-学-研”协同机制则为中医药现代化提供了另一种实践样本。湖南中医药大学第二附属医院近年来以“仲景文化”为引擎,推动《伤寒杂病论》经典经方的传承转化,研发了多款疗效显著的院内制剂,并建设国家中医疫病防治基地。 同时,在马达加斯加建设中医中心,将张仲景学术思想与文化传播至非洲大地,实现了中医药文化的国际输出。

特别值得关注的是,这些年,湖南省政协积极助推中医文化传承创新和中医药产业高质量发展。今年2月,湖南省政协调研组曾深入南阳调研张仲景中医药文化建设,调研组认为,两座城市有着深厚的历史渊源,要共同弘扬仲景文化,助推中医药文化传承与发展,奋力助推中医药全产业链协同创新发展。

在长沙铜官窑,这里正在进行文科旅医融合发展路径探索,景区打造的仲景堂,就是以张仲景文化IP为主线,复原古代坐堂问诊场景,规划通过植入现代医疗设备,打造集中医诊疗服务、文化展示传播、沉浸式互动体验功能三位一体的特色空间。

两座城市虽相隔千里,却以各自的方式,让医圣的智慧既扎根历史沃土,又绽放时代新枝,共同编织起一张贯通古今、横跨南北的中医药文化传承网络。

南北呼应 协同与联动

4月11日,由湖南中医药大学主办、湖南中医药大学第二附属医院承办的“千年医圣故址 携手湘聚未来——中医药文化建设与中医药高质量发展研讨会”在长沙举办,标志着长沙、南阳两地在仲景文化传承与中医药现代化发展上迈出了协同合作的重要一步。会议汇聚湖南长沙、河南南阳两省市政、产、学、研、医各界代表,为中医药文化的传承与创新搭建了南北联动的高端对话平台。

4月11日,由湖南中医药大学主办、湖南中医药大学第二附属医院承办的“千年医圣故址 携手湘聚未来——中医药文化建设与中医药高质量发展研讨会”在长沙举办。图 袁利

“希望在政府引导、大学支撑、医院实践、社会参与的多元协同下,加强‘南北呼应’,推动仲景文化积厚成势。”湖南中医药大学党委书记戴爱国说。

戴爱国认为,长沙与南阳基于仲景文化形成的“南北呼应”效应,不仅体现了两座城市的历史文化联系,更构建了一种跨区域协同发展的新模式。这种联动机制为破解中医药现代化过程中的关键难题提供了创新思路和实践路径。

“加强仲景文化研究与教育、推动仲景经方产业化发展、促进仲景文化与人才培养及健康产业融合、借助互联网与新媒体传播仲景文化、加强国际交流与合作。”国医大师孙光荣对长沙、南阳两地联动提出自己的看法。

近年来,长沙与南阳关于中医药发展的交流互动越来越频繁。湖南中医药大学、湖南中医药大学第二附属医院曾先后多次组织医圣文化考察团赴南阳学习交流;南阳市也组织调研团队来长沙考察交流仲景文化建设。

就在今年3月初,为进一步推动中医药事业传承创新发展,湖南中医药大学组织考察团前往南阳学习交流中医药事业、文化、产业发展等工作经验。

4月30日,“国医湘声频道上线暨张仲景与湖湘中医药文化”读书活动在长沙市铜官窑国风乐园举行。

南阳与长沙两地仲景文化一脉相承,深耕仲景文化,打造特色品牌,共同把仲景故事讲全、讲好,两地还有许多探索可以做——南阳拥有深厚的仲景文化积淀和丰富的道地药材资源,长沙则具备较强的科研实力和国际化平台。有专家建议,通过共建仲景文化研究机构、共享文献资源、联合举办学术活动,两地可以优势互补,形成文化研究的合力。

比如,南阳在中药院内制剂研发方面已形成“研发-临床-转化”完整链条,而长沙在经方现代化研究和数字化应用方面具有优势,两地在产业链不同环节的专长可以形成无缝衔接。中国中医科学院首席研究员刘淑芝提出的“医-企-研”协同平台构想,在两地的跨区域合作中有望得到更充分的实践。

湖南省中医药管理局局长肖文明更是指出了这种跨区域合作的意义:“推进中医药文化发展不仅事关长沙、南阳两地和湖南、河南两省,更是一件涉及华夏文明的大事,希望全社会共同努力,为实现中华民族的伟大复兴贡献中医智慧。”

南阳与长沙的仲景文化“双城记”,正在书写中医药传承创新发展的新篇章。

来源:政协云

编辑:张皎

时刻新闻

时刻新闻